Ich berate Sie in allen Fragen des Arbeits- und Brandschutzes, und biete maßgeschneiderte Lösungen an. Als Fachkraft für Arbeitssicherheit und als Brandschutzbeauftragter stehe ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Kontaktieren Sie mich noch heute, und wir sorgen gemeinsam für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

Ich bin Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit (SIFA) und betreue Sie nach §6 des Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) sowie der DGUV Vorschrift 2.

Das beinhaltet:

- Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen

- Durchführung von Betriebsbegehungen

- Durchführung von Sicherheitsunterweisungen

- Durchführung von Unfallanalysen

Als sachkundiger Prüfer für:

- Tritte und Leitern nach DGUV Information 208-016

- Regale nach DIN EN 15635 und DGUV Information 208-043

Als Ausbilder für:

- Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen nach VDI 2700

- Flurförderzeuge nach DGUV Grundsatz 308-001 und DGUV Vorschrift 68

Auf Wunsch führe ich für Sie die jährlichen Sicherheitsunterweisungen durch. Mein Betreuungsangebot bietet transparente und faire Preise und richtet sich sowohl an große als auch an kleine Betriebe aller Branchen.

Ich freue mich auf Ihre Zusammenarbeit.

Timon Lachmann

Häufige Fragen (FAQs)

Brandschutzbeauftragter (5)

Ein Brandschutzbeauftragter ist gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben, wenn:

- besondere Brandgefahren bestehen, z. B. durch die Lagerung brennbarer Stoffe oder durch Prozesse mit hoher Hitzeentwicklung,

- eine erhöhte Brandlast vorhanden ist,

- das Gebäude eine bestimmte Größe oder Nutzung überschreitet, z. B. Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Beherbergungsbetriebe, Krankenhäuser,

- Auflagen durch Behörden, Versicherungen oder die Bauordnung bestehen,

- Unternehmen sicherstellen müssen, dass organisatorische und technische Brandschutzmaßnahmen eingehalten werden.

Brandlast bezeichnet die Menge an brennbarem Material in einem Raum oder Bereich, ausgedrückt in Kilowattstunden (kWh). Sie gibt an, wie viel Energie bei einem vollständigen Brand freigesetzt werden kann.

Eine erhöhte Brandlast besteht z. B. bei:

- Lagerung großer Mengen von Papier, Holz, Textilien, Kunststoffen oder Verpackungsmaterialien.

- Produktionsprozessen mit brennbaren Stoffen oder brennbaren Flüssigkeiten (z. B. Lösungsmittel, Lacke, Öle).

- Büros mit hoher Möbeldichte und viel Elektronik ohne ausreichende Abschottung oder Brandschutzkonzepte.

- Tiefgaragen, Werkstätten oder Archive ohne ausreichende Lüftung oder Brandabschnitte.

- Verwendung brennbarer Baustoffe in Fluchtwegen oder an tragenden Bauteilen

- Rechtssicherheit ohne internen Aufwand

- Objektive, erfahrene Beratung

- Kostenersparnis gegenüber interner Qualifizierung

- Schnelle Verfügbarkeit & flexible Betreuung

- Vermeidung von Versicherungsproblemen und Betriebsunterbrechungen

- Regelmäßige Begehungen & Prüfungen

- Erstellung und Fortschreiben von Brandschutzordnungen

- Durchführung von Unterweisungen & Räumungsübungen

- Kontrolle von Brandlasten & Gefährdungspotenzialen

- Kommunikation mit Behörden, Feuerwehr & Versicherern

- Beratung bei Bauvorhaben und Brandschutzkonzepten

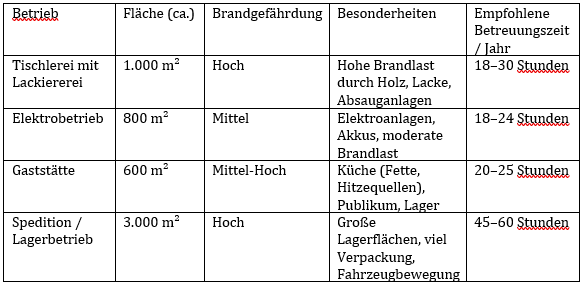

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die empfohlene jährliche Betreuungszeit durch einen externen Brandschutzbeauftragten für verschiedene Betriebstypen. Die Werte orientieren sich an der DGUV-Empfehlung (1,5 Std/Monat je 1.000 m² Grundfläche) und werden durch spezifische Risikofaktoren angepasst.

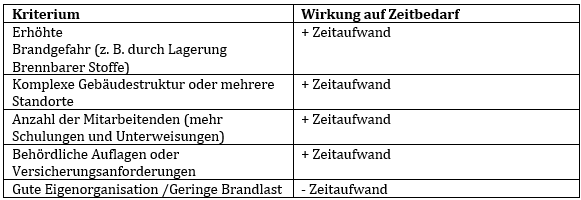

Die Basiszeit kann erhöht oder reduziert werden- je nach

Hinweis: Die tatsächliche Betreuungszeit kann je nach behördlichen Auflagen, Versicherungsanforderungen oder individuellen Risikobewertungen abweichen. Für eine präzise Einschätzung empfiehlt sich eine Gefährdungsbeurteilung vor Ort durch eine fachkundige Person.h

Regalprüfung (4)

Da Lagereinrichtungen Arbeitsmittel sind, gelten für sie die Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Als Betreiber gewerblicher genutzter Regalsysteme müssen Sie die Regalsicherheit durch eine wiederkehrende Prüfung der Regale sicherstellen. Dabei verlangt § 10 der Betriebssicherheitsverordnung die jährliche Kontrolle der Regalanlagen durch einen befähigten Regalinspekteur. Von Bedeutung für die Durchführung von Regalprüfungen ist zudem die europäische Norm DIN EN 15635. Sie unterscheidet unter anderem zwischen der Sichtkontrolle und der Experteninspektion. Bei der Durchführung von Regalinspektionen sind außerdem die Vorgaben der DGUV Information 208-061 zu beachten.

Dabei regeln die folgenden gesetzlichen Vorschriften, wer die Regale prüfen darf, wie die Prüfungen durchzuführen sind und wie oft die Regale einer Prüfung zu unterziehen sind:

- § 5 ArbSchG – der Arbeitgeber hat die Pflicht, die Arbeitsbedingungen zu beurteilen

- BetrSichV – individuelle Gefährdungsbeurteilung

- DGUV I 208-061 – Vorgaben der Maßnahmen zur Schadensbeseitigung

- DIN EN 15635 – Vorgaben zur Durchführung der Regalprüfungen

Die europäische DIN EN 1563 regelt, wie Regalprüfungen durchzuführen sind. Die regelmäßigen Inspektionen müssen dabei systematisch erfolgen. Im unteren Bereich des Regals kommt es am häufigsten zu Schäden. Daher ist es üblich, die wöchentlichen Prüfungen von der Aufstellfläche des Regals aus vorzunehmen. Die ganzheitliche Regalprüfung nach DIN EN 15635 ist notwendig, sofern naheliegt, dass auch obere Regalbereiche von einer Beschädigung betroffen sein könnten.

Zur jährlichen Regalinspektion nach DIN 15635 durch einen fachkundigen Regalprüfer gehören die folgenden Prüfschritte:

- Beurteilung des allgemeinen Zustands der Regalanlage

- Prüfung des ordnungsgemäßen Zustandes und der Eignung der Paletten

- Abgleich der Installationsebenen und der Angaben in der Zeichnung

- Test des Gabelstaplers und der Ladeeinheiten auf Tauglichkeit

- Prüfen der Sichtbarkeit und Vorhandensein der Belastungsschilder

- Begutachtung der Durchführung von Manövern durch Lagerarbeiter

- Untersuchen des Bodens auf Risse, Absenkungen und Schäden

- Prüfen, dass Toleranzen und Verformungen des Regals die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht überschreiten

- Kennzeichnen der Regalbereiche in einem nicht ordnungsgemäßen Zustand durch Aufkleber

- Klassifizierung der Risiken in die entsprechenden Schadenseinstufungen nach DGUV I 208-061

Für gewerblich genutzte Regale besteht die Pflicht zur DIN 15635-Regalprüfung nach DGUV. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Schwerlastregalen, die Lasten von mehr als 4.000 Kilogramm tragen.

Zu den Lagersystemen, die eine Prüfung erfordern, gehören:

- Lagerräume, in denen sich Regalanlagen befinden

- Regalanlagen, die zur Ablage von Materialien oder für Arbeitsmittel genutzt werden

- Regale in Verkaufseinrichtungen oder in der Landwirtschaft

Dabei sind die folgenden kraftbetriebenen und statischen Regalanlagen zu prüfen:

- Fachbodenregale / Schubladenregale

- Palettenregale / Rollregale

- Kragarmregale / Paternoster

- Einfahrregale / Auszugregale

- Durchfahrregale / Durchlaufregale

- Mehrgeschossanlagen

- Schwerlastregale

- Verschieberegale / Umlaufregale – Kleinteilregale

Prüfungen der Betriebssicherheit sind gesetzlich vorgeschrieben. Das gilt auch für die Prüfung von Regalanlagen. Der Ablauf der Regalinspektion ist in der DIN EN 15635 deutlich geregelt. Regalsysteme müssen höchsten Anforderungen gerecht werden, da sie stark belastet werden. Durch die wöchentliche und jährliche Regalprüfung durch eine nach TRBS 1203 befähigte Fachkraft schließen Sie aus, dass gefährliche Beschädigungen an Ihrer Lagereinrichtung unentdeckt bleiben. Damit vermeiden Sie Unfälle, die Ihr Personal gefährden. Sie haften im Schadensfall persönlich, wenn keine Regalüberprüfung wie in DIN EN 15635 vorgeschrieben, stattgefunden hat!

Ladungssicherung (2)

Bei der Ladungssicherung müssen folgende rechtliche Vorschriften beachtet werden:

- StVO

- StVZO

- HGB

- CMR (internationales Zivilrecht)

In § 22 und § 23 der Straßenverkehrsordnung (StVO)

Hier werden die Verantwortlichkeiten von Verlader (= Leiter der Ladearbeit) und Fahrer (=Fahrzeugführer) geregelt. Dort heißt es:

§ 22 Absatz 1 „Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sicher, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.“

§ 23 besagt, dass der Fahrzeugführer dafür verantwortlich ist, dass seine Sicht nicht durch Ladung, Geräte oder den Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt wird. Weiterhin ist hier klar geregelt, dass der Fahrer dafür zu sorgen hat, dass das Fahrzeug, der Zug oder das Gespann sowie die Ladung vorschriftsmäßig sind und dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung nicht leidet.

Die bedeutet auch: Falls jemand anders die Ladung sichert, ist der Fahrer zur Kontrolle der Ladungssicherung verpflichtet und muss bei Mängeln entweder nachbessern oder die Fahrt ablehnen.

§ 31 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Hier werden die Verantwortlichkeiten des Fahrzeughalters definiert. So sagt § 31 Absatz 2 StVZO, dass der Halter die Inbetriebnahme nicht anordnen oder zulassen darf, wenn ihm bekannt ist (oder bekannt sein muss), dass die Ladung nicht vorschriftsmäßig ist, oder die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges durch die Ladung leidet.

§ 412 Handelsgesetzbuch (HGB)

Grundsätzlich ist der Absender laut § 412 Absatz 1 des HGB dazu verpflichtet, die Güter beförderungssicher zu laden, zu stauen, zu fixieren und zu entladen. Er muss das Gut so verladen bzw. verpacken, dass es den normalen Belastungen des Straßenverkehrs standhält. Jedes einzelne Paket muss also bestmöglich verpackt sein, um anschließend auch auf der Palette ordnungsgemäß gesichert werden zu können. Die Beförderungssicherheit der gesamten Ladung ist auch dann sicher zu stellen, wenn Teilbeladungen oder Teilentladungen vorgenommen werden.

Weiterhin besagt dieser Paragraf, dass der Frachtführer für die betriebssichere/verkehrssichere Verladung zu sorgen hat. Es dürfen Achslasten und Gesamtgewicht nicht überschritten werden und die kraft- und formschlüssige Ladungssicherung muss vom Fahrer überprüft werden.

Die Konsequenzen bei Fehlverhalten sind massiv und können von gesundheitlichen Unfallfolgen über Schadensansprüche, Imageschäden und wegfallende Aufträge reichen. Da Unwissenheit nicht vor Strafe schützt, sollten die gesetzlichen Vorgaben stets berücksichtigt werden. Das gilt auch und insbesondere für erfahrene Mitarbeiter, die sich im Sinne von „Ich fahre schon immer so, es passiert schon nichts“ auf ihr eigenes Urteilsvermögen verlassen.

Die Verantwortung für die Ladungssicherung und die entsprechenden Gesetze zählen zu den bedeutendsten Aspekten des Transportwesens. Nur bei rechtssicherem Vorgehen sind Sie vor erhöhtem Unfallrisiko, Bußgeldern und Strafverfolgung geschützt.

Welche Techniken und Hilfsmittel Ihnen für die optimale Ladungssicherung zur Verfügung stehen, erklären wir Ihnen außerdem gerne im persönlichen Kontakt.

Leiterprüfung (5)

Die Leiterprüfung ist ein wichtiger Bereich der Arbeitssicherheit. Nur wenn ein Leiterprüfer Beschädigungen, zum Beispiel der Spreizscherung, der Spreizgelenke, Füße, Holmen und Sprossen, rechtzeitig erkennt, können Leitern und Tritte jederzeit bedenkenlos genutzt werden. Vor allem Schweißnähte, Schrauben und Nieten können nach längerer Benutzung instabil werden.

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verpflichtet Sie als Arbeitgeber dazu, Ihre Arbeitsmittel regelmäßig zu prüfen oder prüfen zu lassen. Dazu gehören die Prüfung von Leitern und Tritten genauso wie von Regalanlagen und kraftbetätigten Fenstern, Türen und Toren. Die konkreten Anforderungen an die Prüfung von Leitern und Tritten sind in Teil 2 der „Technischen Regeln für die Betriebssicherheit 1203“ (TRBS 1203) nachzulesen.

Die DGUV Information 208 016, ehemals BGI 694 bzw. noch früher BGV D36, ist eine berufsgenossenschaftliche Information über die praktische Anwendung der Betriebssicherheitsverordnung und der TRBS.

Mit der DGUV über Leitern und Tritte wurden die nahezu identischen Vorschriften des BGV A1 und des GUV V A1 Leitern und Tritte außer Kraft gesetzt und in neue Vorschriften über Leitern und Tritte überführt. Auch die BGV D36 / BGI 694 sind aufgehoben und durch die DGUV Information 208 016 ersetzt.

Die Leiterprüfung nach DGUV Information 208 016 bedeutet für Sie: alle benutzten Leitern und Tritte prüfen, die Sie Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Selbstverständlich müssen Sie Leitern mit sicherheitsrelevanten Mängeln aus dem Verkehr ziehen.

Häufig benutzte Leitern und Tritte sind:

- Anlegeleitern, die zum Beispiel an eine Wand angelehnt werden

- Rollleitern, die an Regale montiert sind

- Stehleitern, die frei stehen können und oft eine Plattform haben

- Mehrzweckleitern, die entweder als dreiteilige Schiebeleiter angelehnt werden oder als Stehleiter benutzt werden

- Tritte, die weniger hoch sind als Leitern und bis zu vier Stufen haben, darunter Leitertritte, Treppentritte, Tritthocker und tonnenförmige Tritte (Elefantenfuß)

Alle Leitern und Tritte müssen mindestens einmal im Jahr geprüft werden. Der Arbeitgeber ist zu einer Gefährdungsbeurteilung verpflichtet und muss bei häufiger Nutzung, hoher Beanspruchung und vorhandenen Mängeln eigenverantwortlich kürzere Prüfintervalle ansetzen. Diese Intervalle dürfen nur nach einer neuen Beurteilung der Gefährdung verlängert werden. Wer das Prüfen von Leitern und Tritten nicht ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig durchführt, handelt ordnungswidrig und macht sich im schlimmsten Falle strafbar.

Die Ergebnisse der Leiterprüfung müssen dokumentiert und die Leitern und Tritte mit einem Prüfsiegel versehen werden, auf dem der nächste Prüftermin angegeben ist. Am besten stellen Sie ein Prüfkataster auf, in dem alle zu prüfenden Arbeitsmittel, die Fristen und die Namen der Prüfer stehen. So verpassen Sie keine Leiterprüfung

Ausbildung zum Bediener von Flurförderzeugen (7)

Die Ausbildungsstufe 1 umfasst:

- Frontstapler

- Mitgänger Flurförderzeuge

Die Ausbildungsstufe 2 (Zusatzausbildung) bieten wir auch an für:

- Schubmaststapler

- Teleskopstapler

- Hochregalstapler

- Dreiseitenstapler

- Schmalgangstapler

- Containerstapler

Flurförderzeuge sind Fördermittel, die mit Rädern auf dem Flur laufen und frei lenkbar sind, zur Beförderung, zum Ziehen oder Schieben von Lasten konstruiert wurden und für den innerbetrieblichen Betrieb bestimmt sind. Da ihr Betrieb und Einsatz bauartbedingt und aufgrund ihrer Eigenschaften mit Risiken behaftet ist, dürfen die meisten Flurförderzeuge nur von geeigneten und unterwiesenen Personen bedient und benutzt werden. Die genauen Details sind in der DGUV Vorschrift 68 „Flurförderzeuge“ und im BG Grundsatz 925 „Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen mit Fahrersitz und Fahrerstand“ definiert.

Der Nachweis der Qualifikation zum Führen eines Flurförderzeugs erfolgt durch den Flurfördermittelschein, der im allgemeinen Sprachgebrauch meist als „Staplerschein“ bezeichnet wird. Um ihn zu erwerben, ist eine Ausbildung in Theorie und Praxis vorgeschrieben, die jeweils mit einem Test abgeschlossen werden muss. Im Vergleich zum Führerschein für Pkw oder andere Fahrzeuge im Straßenverkehr ist die Ausbildung deutlich kürzer und fokussierter, empfohlen wird für beide je ein Kontingent von 10 Unterrichtsstunden.

Das hängt vom Ausbildungsträger ab. Die DGUV fordert einen Umfang von min. 20 Unterrichtsstunden, um sich das erforderliche theoretische Wissen aneignen und ausreichend praktische Erfahrung sammeln zu können.

Wer mindestens 18 Jahre alt und körperlich geeignet ist, kann den Staplerschein erwerben. Die körperliche Eignung wird zweckmäßigerweise durch eine ärztliche Untersuchung festgestellt, der Berufsgenossenschaftliche Grundsatz für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 25 „Fahr-. Steuer- und Überwachungstätigkeiten“ gibt dazu wichtige Anhaltspunkte.

Grundsätzlich dürfen Gabelstapler wie andere Flurförderzeuge auch nur von geeigneten und unterwiesenen Personen gefahren werden. Die Eignung wird durch den Staplerschein nachgewiesen, die Unterweisung muss durch den jeweiligen Vorgesetzten individuell erfolgen und schriftlich dokumentiert werden.

Die theoretische und praktische Ausbildung bezieht sich in der Regel auf den Umgang mit einem Frontstapler. Müssen im Unternehmen andere Flurförderzeuge (Kommissionierstapler, Schubmaststapler usw.) bedient werden, ist eine Zusatzausbildung auf dem jeweiligen Gerätetyp erforderlich.

Die Fahrerausbildung für Bediener von Flurförderzeugen findet in aller Regel auf Frontstaplern statt. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bedienelemente, ihres Fahrverhaltens und der Sicherheitsanforderungen teilweise deutlich von anderen Staplertypen.

Für Portalstapler, Containerstapler, Hochregalstapler, Regalflurförderzeuge, Quergabelstapler, Teleskopstapler und andere FFZ, die sich wesentlich von Frontstaplern unterscheiden ist deswegen eine weitere Zusatzausbildung notwendig. Die Zusatzausbildung ist analog zur allgemeinen Ausbildung (Staplerschein) durchzuführen. Bei erfolgreichem Abschluss erhält der Teilnehmer ein Zertifikat.